Música Popular Brasileira: um conceito revisado

- Giovanni Paolo Ruffini

- 7 de abr. de 2018

- 15 min de leitura

Popular Brazilian Music: a revised definition

Gostou do texto? Quer citar este artigo? Use a seguinte referência:

RUFFINI, G.P. Música Popular Brasileira: um conceito revisado. Revista de Ciências Brasileiras, v. 1, p. 43-53, 2018.

Resumo

O Brasil, por ser o único país do hemisfério sul do planeta a possuir dimensões continentais, além de uma população extremamente miscigenada, formada a partir de diversos povos e outras culturas, não pode limitar-se a prerrogativa de possuir um estilo único que defina a característica única de sua população. Diante do exposto, realizou-se este estudo com o objetivo de investigar bibliograficamente a construção da MPB no contexto nacional e a desmistificação de pseudo-artistas que se auto-declaram a representatividade da musicalidade brasileira, além de avaliar diversidade musical existente em cada região e Estado do Brasil. A partir das informações coletadas, concluiu-se que a musicalidade brasileira é abrangente demais para que um pequeno grupo, uma neo-tropicália travestida, possua elementos suficientes para representar toda a pluralidade cultural do Brasil a fim de receber a alcunha de Música Popular Brasileira. Além disso, ao mesmo tempo que a alcunha MPB encontra dificuldade de definir um estilo próprio de musicalidade que represente a cultura brasileira, devido a grande diversidade de manifestações existentes, esta possui ícones que conseguiram transcender estas barreiras culturais e atingir o sucesso de norte a sul do país, marcando seu nome de forma imortal no imaginário popular e entrando no seleto rol de artistas e/ou bandas que definem de fato uma Música Popular Brasileira que expresse a legitima musicalidade tupiniquim.

Palavras-chave: desmistificação, miscigenação, MPB, tropicália.

Abstract

The Brazil, only country in the southern hemisphere to have continental dimensions, besides an extremely mixed population formed from diverse peoples and other cultures, can not be limited to having an only musical style that defines the features of its population. According the above, this study aimed to investigate the construction of Popular Brazilian Music - MPB in the national context and the demystification of pseudo-artists that self-declare the representativeness of Brazilian musicality, besides evaluating the musical diversity existing in each region and State of Brazil. Based on the information collected, it was concluded that the Brazilian musicality is very diversified for a small group, a transvestite neo-tropicália, to possess enough elements to represent the cultural plurality of Brazil in order to receive the nickname of MPB. In addition, while the nickname MPB finds it difficult to define a style of musicality that represents Brazilian culture due to the great diversity of existing manifestations, it has icons that transcended these cultural barriers and got success from north to south of the country, marking its name immortally in the popular imagination and entering the select roll of artists and /or bands that define a Brazilian Popular Music that expresses the legitimate musicality “tupiniquim”.

Keywords: demystification, miscegenation, MPB, tropicália.

Introdução

A Música Popular Brasileira (mais conhecida como MPB) atualmente é tratada como um gênero musical brasileiro isolado, que data-se o surgimento a partir de 1966 e que enumera-se em suas fileiras nomes restritos a Caetano Veloso, Gilberto Gil, Chico Buarque de Holanda, Djavan, Ana Carolina dentre outros “artistas” travestidos de um estereótipo extremamente aproximado.

Entretanto, é muito falho você restringir a representatividade da musicalidade brasileira em nomes que sequer correspondem a alcunha de “popular”, visto que em sua construção semântica, a palavra popular significa aquilo que “pertence ao povo”, “que é do povo”, “que é feito pelo povo”, ou seja, que representa se não o conjunto inteiro de uma população, mas uma grande parte dela.

Um gênero musical, portanto, vem a ser muitas coisas ao mesmo tempo: é um padrão rítmico sintético, uma sequência de batidas de tambor, um ciclo ou uma sequência harmônica precisa, ou pelo menos claramente reconhecível; é algumas vezes um conjunto de palavras ou tropos literários fixos que combinam com algum padrão rítmico particular e com algum tipo particular de harmonia e de movimento melódico porque aquelas palavras ou tropos evocam uma determinada paisagem social, uma paisagem histórica, uma paisagem geográfica, uma paisagem divina, ou mesmo uma paisagem mental. Tudo isso é um gênero musical (CARVALHO, 2000).

Tomemos como exemplo a Argentina, onde sua música popular, ou a que melhor representa a sua população, é o Tango, símbolo maior da população argentina e que facilmente pode ser associada à sua cultura.

O Brasil, por ser o único país do hemisfério sul do planeta a possuir dimensões continentais, além de uma população extremamente miscigenada, formada a partir de diversos povos e outras culturas, não pode limitar-se a prerrogativa de possuir um estilo único que defina a característica de sua população.

Quando separamos o mesmo por regiões, verifica-se instantaneamente uma diferença acentuada de perfis culturais e musicalidades. E quando estendemos esta divisão aos Estados, torna-se ainda maior esta diversidade cultural.

É bem verdade que existem casos onde artistas conseguem a proeza de transcender estas fronteiras nacionais e atingirem a gloria máxima, que é o sucesso de norte a sul do país. Porém, poucos foram os artistas que conseguiram tal feito.

Diante do exposto, realizou-se este estudo com o objetivo de investigar bibliograficamente a construção da MPB no contexto nacional e a desmistificação de pseudo-artistas que se auto-declaram a representatividade da musicalidade brasileira, além de avaliar diversidade musical existente em cada região e Estado do Brasil.

Contexto histórico resumido

A musicalidade genuinamente brasileira existe desde muito antes da colonização do Brasil pelos europeus. Os índios, únicos habitantes nativos do solo brasileiro até então, executavam suas melodias cantando e dançando em festas e rituais tribais, utilizando instrumentos musicais artesanais como flautas, chocalhos etc.

Um dos primeiros registros da presença de uma musicalidade na história do Brasil aconteceu na época em que os jesuítas portugueses chegaram às missões de evangelização (no século XVI), e começaram a apresentar a música européia aos índios, principalmente através de seus instrumentos musicais.

Após a vinda definitiva dos portugueses ao Brasil e a chegada dos escravos africanos, ouve a popularização de batidas e ritmos tipicamente africanos, o que muito contribuiu para o desenvolvimento musical no Brasil.

Ao longo dos anos, principalmente no final do século XIX e durante o século XX, a construção de uma musicalidade genuinamente brasileira passou por diversas fases, tendo seu começo no lundu, uma dança de origem afro-brasileira, cujos movimentos eram considerados sensuais demais para à época, passando pela modinha e maxixe, ambos derivados do lundu, pelo choro da Chiquinha Gonzaga, pelo samba contagiante da Carmen Miranda e, a posteriori de Cartola, pela bossa nova de Tom Jobim, pela Jovem Guarda de Roberto Carlos, pelo rock jovem e irreverente dos anos 70 e 80, o pagode dos anos 90 e chegando, enfim, às músicas que conhecemos hoje, com diferentes ritmos e batidas para todos os gostos.

A partir destes fatos, por exemplo, outros estilos ritmizados acabaram sendo criados, como a mistura de rock, soul e o samba, que deu origem ao samba-rock, e influenciou vertentes na música pop brasileira e o samba moderno.

No entanto, é inegável o fato que a mídia foi uma das maiores responsáveis pelo desenvolvimento da musicalidade brasileira. Pois, seja boa ou ruim, esta influência que a mídia teve, propositalmente, acarretou no surgimento, desenvolvimento e popularização de diversos estilos musicais país afora. Nesse processo, destaca-se a criação do rádio, dos discos, do cinema, da televisão e, num contexto atual, da internet. Cada tecnologia, em seu período de maior destaque, facilitou a dispersão da música brasileira pelo país e mundo afora.

Distorção do conceito

Outrora, um fato que ao longo dos anos passou despercebido no contexto da Música Popular Brasileira, foi que ao invés de definir e englobar todo o universo musical existente no Brasil e atribuir eles a alguma cultura local ou regional do país, muito por influencia de setores midiáticos (restritos a poucos meios por muito tempo, é bem verdade), esta tornou-se comumente associada às classes sociais melhor favorecidas com menções do tipo: “MPB é um estilo musical elitizado, um tipo de música que só a elite ouve“; “MPB é um gênero musical elitizado, excludente porque só quem faz parte da elite é quem ouve”; “MPB é música de elite, música restrita para a elite que a massa não ouve” (SANTOS & ABONIZIO, 2010).

É comum também uma referência a um mais elevado nível cultural de quem ouve MPB, com associações como “a MPB tem letras inteligentes que nos fazem pensar”; “a MPB é mais clássica, não é tão popular”, “quem ouve MPB tem mais cultura, por isso não é música de povão, povão gosta vulgaridade, de bunda e carnaval”; “a MPB tem envolvimento com o social, fala de política, de cultura”; “quem ouve MPB tem uma visão crítica da política, da cultura...” (SANTOS & ABONIZIO, 2010).

Entretanto, ao analisar o contexto onde esse estereótipo foi formado, nota-se que ele é extremamente errôneo e equivocado. Como comentado anteriormente, principalmente devido a influência de grandes mídias desde os anos 60 pra 70, especialmente o rádio e a televisão, passou-se a mensagem para a população brasileira que a música popular brasileira deveria estar associada a um estereótipo de uma (ou mais) pessoas com um violão, com uma aparência “largada”, cantando uma melodia lenta, carregada de terminologias complexas ou difíceis (porque não dizer, muitas vezes, sem fazer o menor nexo no contexto geral da frase ou da mensagem que estes queriam repassar) tentando passar a ideia de uma atmosfera “cult”. E o pior de tudo, implantou-se a mentalidade na grande maioria da população que: esta é a representatividade maior da música brasileira, tal como a alcunha denomina, vide Caetano Veloso, Gilberto Gil, Chico Buarque de Holanda, Djavan, Ana Carolina, Zeca Baleiro, Maria Gadú dentre outros.

Outrora, quando você reflete um pouco, verifica-se que a esmagadora maioria da população pode até conhecer os referidos “artistas”, ou uma música pontual ou outra. Todavia, nenhum deles, ou suas músicas, fazem parte do imaginário da grande parte da população brasileira, ou sua sonoridade causa fácil identificação de suas músicas por esta, um pré-requisito primordial para que um artista enquadre-se no contexto de música popular brasileira.

E outro ponto que desmistifica esta falsa áurea “cult” que foi criada sobre estes “artistas”, é o fato que uma boa parte de suas músicas não foram compostas por estes. Ressaltando esta característica em especifico, pois os mesmos se vangloriam por serem artistas “completos”, cheios de conhecimento e que trazem a face autoral a música brasileira, sendo assim, devem ser colocados no pedestal dos artistas nacionais. Neste contexto, ao mesmo tempo que auto denominam-se a música “popular” brasileira, estes desejam estar destacados, serem a elite da música brasileira.

A verdadeira Música Popular Brasileira

A produção musical brasileira, acompanhando a pluralidade de culturas que compõe este país de dimensões continentais, apresenta um tão vasto repertório que suscita variadas discussões sobre a relação dos brasileiros com essas músicas. Diante disso, a investigação acerca de uma categoria específica entre as tantas manifestações musicais do país torna-se algo desafiador, pela sinuosidade dos aspectos que definem um e outro gênero dessa música, sobretudo quando se fala de MPB (SANTOS & ABONIZIO, 2010).

Porém, há realmente casos de verdadeiros artistas que conseguem transpor todas as barreiras culturais brasileiras, e alcançam, por uma combinação de características, tais como ineditismo, talento, carisma dentre outras, o status de populares, ou seja, estão no repertório da maior parte da população brasileira, ou melhor dizendo, a maior parte da população brasileira escuta a sua música (ALBIN, 2004).

Outrossim, quando o artista chega a este estágio, ele encontra uma bifurcação no caminho, onde há apenas dois caminhos: ou ele será apenas uma nuvem passageira, ou o famoso “artista de um sucesso”, ou ele será imortalizado no imaginário popular, e a sua música para sempre estará no imaginário da população brasileira, o que poderá fomentar a discussão que este pode ser um símbolo da representatividade da musicalidade brasileira, ou melhor, ele será um dos integrantes da MPB como gênero.

É bem verdade que esta discussão sobre a MPB ser abrangente demais para se limitar a um gênero é totalmente válida, porém, realmente existem artistas que, por seus próprios méritos, atingem um status de representantes não apenas do ritmo ou da região na qual são oriundos, mas também da cultura, ou pluricultura, brasileira.

Neste caso, acabamos por observar dois cenários para o conceito de MPB: um onde esta é a definição de toda música que é feita no Brasil e que faz sucesso junto a grande maioria da população brasileira em determinado local, ou seja, engloba o conjunto de ritmos que representa a cultura de um Estado ou de uma Região, tal como é o bumba-meu-boi que representa o Estado do Maranhão, e o forró que representa toda a cultura da região nordeste do Brasil. E o outro é onde a MPB engloba um seleto grupo de artistas que a própria população indiretamente imortaliza no seu imaginário, e estes, através da quebra de barreiras culturais, sempre estarão presentes como representantes da música genuinamente brasileira e atemporal.

Neste grupo, encontramos: Luiz Gonzaga, Tom Jobim, Alceu Valença, Zé Ramalho, Reginaldo Rossi, Tim Maia, Fagner, Roberto Carlos, Cássia Eller, Cazuza, Renato Russo, Roberto Frejat, Jorge Ben Jor, Ney Matogrosso, Amado Batista, Raul Seixas, Seu Jorge, Leonardo, Zezé di Camargo e Luciano dentre outros.

É importante destacar que algumas bandas também fazem parte deste contexto, tais como: Roupa Nova, Legião Urbana, Paralamas do Sucesso, Trio Parada Dura, Kid Abelha, Os Tribalistas, O Rappa, Mamonas Assassinas dentre outros.

Verifica-se apenas nesta pequena listagem uma pluralidade muito grande de gêneros, locais de origem e representações culturais. Porém, todos tem em comum o fato de estarem fixos no imaginário da população brasileira, e terem as suas músicas para sempre lembradas, cantadas e regravadas, mesmo por quem não aprecie a sua obra. Todos cantaram de alguma forma a realidade brasileira de forma a população identificar ali a sua identidade. Além disso, todos deixaram uma vasta obra e legado que os torna imprescindíveis para o desenvolvimento da música brasileira de alguma forma.

Luiz Gonzaga: o primeiro e o patrono da MPB brasileira

O cantor e compositor popular brasileiro Luís (Lua) Gonzaga (Gonzagão) do Nascimento nasceu em Exu, município de Pernambuco, e recebeu de Humberto Teixeira o título de Rei do Baião no auge da sua carreira. Foi o primeiro músico a assumir sua origem nordestina, sempre trajado com chapéu de couro e acompanhado de sanfona, zabumba e triângulo, levava alegria por onde passava e mostrava ao Brasil os forrós pé-de-serra e outros ritmos ainda desconhecidos por todo o país, como o xote e o xaxado. As letras evidenciavam as dores e as injustiças presentes na sua região natal, ecoando as tristezas e os amores de um povo que ainda não tinha voz (SOBRAL, 2015).

Muitos consideravam ainda no início de sua carreira, que Luiz Gonzaga tinha uma voz que não era adequada para o estilo musical da época, mas isso não o impediu de popularizar a música nordestina na década de 40. No início de sua carreira, o cantor apostou em sua divulgação por meio da participação em shows de calouros, inicialmente tocando valsas e tangos. Porém, em virtude da solicitação de alguns nordestinos que pediram a apresentação de uma música que lhes tocasse o coração, que rememorasse as histórias vivenciadas no Nordeste (SOBRAL, 2015). Assim, o cantor retomou o estilo musical de sua infância com canções como “Pé de Serra” e “Vira e mexe”, que conquistaram não somente os estudantes, mas também a maior nota do programa de calouros de Ary Barroso (DREYFUS, 1996), e logo tornaram “Gonzagão” um fenômeno tocado nas rádios de norte a sul do Brasil.

Luiz Gonzaga trouxe para si a missão de representar o povo nordestino, relatando em suas músicas suas alegrias e tristezas e contando para o Brasil as difi culdades climáticas e econômicas vivenciadas pelo povo sertanejo. Isso tudo em forma de poesia ritmizada (SOBRAL, 2015).

E oriundo do folclórico município de Exu (ou a “terra de Luíz Gonzaga”, como ficou conhecido), descobriu na paisagem do sertão nordestino a inspiração necessária para compor o plano fundo de suas canções. E mesmo falecido em 1989, o artista ainda tem sua obra viva na influência sobre outros artistas e no imaginário da população nordestina e de todo o Brasil.

As canções de Luiz Gonzaga representam a cultura nordestina, evidenciam personagens, como o sertanejo, o migrante nordestino, o vaqueiro, os cangaceiros, a mulher guerreira etc (SOBRAL, 2015).

Além desses personagens, Gonzaga canta o ambiente e o espaço cultural onde se desenvolvem estas histórias como: as casas de taipa, o sertão, as feiras, os mercados, a caatinga entre outros lugares importantes. Nas letras escritas por ele mesmo e por seus parceiros compositores, evidenciam a cultura nordestina e, sobretudo reconstroem a cultura a partir de sentimentos pessoais vividos por ele ou por seu povo (SOBRAL, 2015).

Todavia, verifica-se que de norte a sul a sua música, mesmo muitos anos após a sua morte, continua a ser ecoada e a população, independente do seu local de origem, identifica-se com suas letras, com seu ritmo, com a sua música, o que imediatamente, torna Luiz Gonzaga um ícone dentre outros artistas brasileiros, imediatamente o alçando ao patamar de representante da Música Popular Brasileira, e devido o fato de ser um dos primeiros, quiçá o primeiro a conseguir tal feito de conquistar todo o país com sua música, este pode ser considerado o patrono da Música Popular Brasileira.

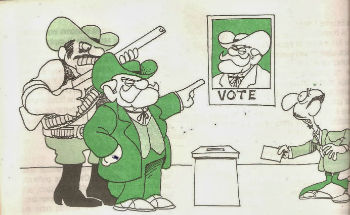

Caricatura representando os 100 anos do nascimento de Luiz Gonzaga, artista que quebrou barreiras culturais e mudou para sempre a musicalidade brasileira.

A tropicália travestida de MPB

A tropicália foi um movimento musical brasileiro que surgiu entre 1967 e 1968. Dentre seus participantes de maior destaque encontram-se os cantores-compositores Gilberto Gil e Caetano Veloso, o grupo-núcleo contava ainda com Gal Costa, Tom Zé, Os Mutantes (Rita Lee, Arnaldo Baptista e Sérgio Dias) e Rogério Duprat. Nara Leão, José Carlos Capinan, Torquato Neto e Rogério Duarte também tiveram alguma influência no movimento, fazendo aparições esporádicas, inclusive na gravação do primeiro álbum, o disco-manifesto Tropicália ou Panis et Circencis, lançado em 1968. Guilherme Araújo, enquanto produtor musical, foi responsável pela participação do grupo em importantes festivais, como na TV Record, e diversos programas de televisão da Rede Globo e TV Tupi – com destaque para o Divino, Maravilhoso, estruturado especialmente para eles (GOULART et al., 2013).

Conforme Toffano (2009), a tropicália foi um movimento artístico-cultural ocorrido no Brasil e tem seus episódios instituidores centrados em 1967, ainda que o movimento tenha tomado proporções somente em 1968, a partir de um manifesto despretensioso de Nelson Motta no jornal Última Hora do Rio de Janeiro, intitulado “Cruzada Tropicalista”.

O movimento brotou sob influência de diversas correntes artísticas, dentre elas, se destacam, a vanguarda, a cultura pop nacional e a estrangeira. A tropicália atinge diferentes áreas artísticas, podendo ser considerada uma síntese do radicalismo cultural que tomou conta da sociedade, sobretudo de sua juventude (TROPALDI, 2012).

E diferente dos jovens de sua época, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Maria Bethânia e seu grupo de amigos de Santo Amaro, pequena cidade do interior da Bahia, cresceram em contato com a cultura europeia, sendo expostos a músicas eruditas francesas e portuguesas (GOULART et al., 2013).

Entretanto, ao tentar criar um movimento de massa, os tropicalistas desagradaram boa parte da imprensa e dos intelectuais do Brasil, bem como alguns músicos da época. Segundo músicos e componentes do cenário artístico da época, foi necessário que estes encontrassem um público-alvo, principalmente durante o período do regime militar, que abraçasse este estilo, para que estes não fossem apagados ou esquecidos da história brasileira. Neste caso, os tropicalistas concentraram seus esforços em seduzir pessoas ligadas ao meio midiático, universitário e as elites políticas e econômicas do país, atribuindo um aspecto elitista ao movimento, que perpetuasse mesmo após o fim do regime militar.

E a partir desta busca pelo abocanhamento do meio midiático, além da música, o movimento abarcou uma diversidade de manifestações artísticas, entre elas, o teatro, a literatura, as artes plásticas, a poesia e o cinema, fazendo com que a sua mensagem se propagasse o máximo possível. No seio destas manifestações tropicalistas são perceptíveis fins políticos e sociais, principalmente comportamentais, que encontraram eco em um setor específico da população (TROPALDI, 2012), especialmente naqueles ligados aos movimentos políticos de esquerda (socialistas e/ou comunistas).

Todavia, quando houve o fim do regime militar, e os integrantes do movimento tropicália retornaram dos exílios e/ou puderam ter maior liberdade para expor suas ideias, principalmente devido já terem em suas mãos o controle sobre os meios artísticos e culturais do país, estes sobrepuseram toda a contextualidade descrita nos tópicos anteriores, ou mesmo a abertura desta discussão, e elevaram seu estilo, seus ideais, sua ideologia (muito casada com a construção ideológica da esquerda política) a um patamar representativo da cultura brasileira, re-denominando o movimento de tropicália para MPB, ou seja, a partir daquele momento, eles seriam os representantes máximos da cultura brasileira e o que ela representa, e as sequelas de tal acontecimento ecoam após o século XXI sobre as manifestações culturais brasileiras, causando danos culturais permanentes.

Os neo-tropicalistas travestidos de MPB tentaram durante muitos anos incutir na cabeça da população que a sua musicalidade e o seu estilo representavam de forma abrangente tudo aquilo que deveria ser a música brasileira, distribuindo letras, melodias, manifestações artísticas tentando dominar o cenário midiático (principalmente a tv) dentre outras ações. E mesmo que ideologicamente estes tenham incutido a ideia no imaginário popular, o que se viu e ainda se vê junto a sociedade é que esta neo-tropicália continuou sendo um estilo restrito a um pequeno grupo de pessoas, uma elite pseudo-intelectual ligada a movimentos políticos de esquerda que tentam dominar de forma totalitária as manifestações culturais do país, e que não cai no gosto popular, ou seja, não está na preferência da maioria da população brasileira na mesma proporção que outros artistas, ou estilos, ou músicas dentre outros.

Conclusões

A partir das informações coletadas, concluiu-se que a musicalidade brasileira é abrangente demais para que um pequeno grupo, uma neo-tropicália travestida, possua elementos suficientes para representar toda a pluralidade cultural do Brasil a fim de receber a alcunha de Música Popular Brasileira.

Além disso, ao mesmo tempo que a alcunha MPB encontra dificuldade de definir um estilo próprio de musicalidade que represente a cultura brasileira, devido a grande diversidade de manifestações existentes, esta possui ícones que conseguiram transcender estas barreiras culturais e atingir o sucesso de norte a sul do país, marcando seu nome de forma imortal no imaginário popular e entrando no seleto rol de artistas e/ou bandas que definem de fato uma Música Popular Brasileira que expresse a legitima musicalidade tupiniquim.

Referências

ALBIN, R.C. O livro de ouro da MPB: a história de nossa música popular de sua origem até hoje. Rio de Janeiro: Ediouro, 2004.

CARVALHO, J.J. Um Panorama da Música Afro-Brasileira. Parte 1. Dos Gêneros Tradicionais aos Primórdios do Samba. In: Série Antropologia, nº 275, Brasília, 2000.

DREYFUS, D. Vida de viajante: a saga de Luiz Gonzaga. São Paulo: Ed. 34, 1996.

GOULART, A.P.; TIMPONI, R.; JUSTEN, J.; AUTRAN, L.; OLIVEIRA, F. Tropicália: a contracultura na Música Popular Brasileira. In: Anais do 9º Encontro Nacional de História da Mídia UFOP, Ouro Preto, Minas Gerais, Brasil, p. 1-14, 2013.

SANTOS, F.M.; ABONIZIO, J. Um estudo da música popular brasileira como categoria nativa. In: Anais do VI Encontro de Estudos Multidisciplinares em Cultura, Salvador, Bahia, Brasil, p.1-14, 2010.

SOBRAL, M.R.B. Luiz Gonzaga e alimentação sertaneja: as práticas alimentares representadas nas letras musicais. Interações, v. 16, n. 1, p. 155-162, 2015.

TOFFANO, M.J. Caetano Veloso e a tropicália: a releitura da antropofagia. Textos do Brasil: São Paulo, 2009.

TROPALDI, J.A. Som que ecoa: o movimento tropicália e a música “alegria, alegria”. Comunicação & Mercado/UNIGRAN, v. 01, n. 02 (edição especial), p. 208-219, 2012.

Autor: Giovanni Paolo Ruffini (Cidadão ítalo-brasileiro, Professor de História, Filosofia e Sociologia)

Comments